郡上市市民協働センターの事業

☆郡上市の市民協働の未来図☆

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 平成28年度 事業 -

まちづくりフェスティバル開催

平成28年11月23日(水)祝日 13:30~15:30

場所:郡上市役所大和庁舎2階 防災研修室

詳細は下記をクリックしてください。

GOOD郡上プロジェクト提案募集開始

*GOOD郡上プロジェクトの提案募集を開始します。

下記クリックしますと詳細ページにジャンプします。

地域づくり講演会 開催

~伊賀市に学ぶ伊賀流自治の仕組み~

今年も開催が決定致しました!お知らせします!

日時: 2016年 7月23日(土) 午後2時~4時 1時30分開場

会場: 八幡防災センター研究室(市役所本庁舎横)

講師: 伊賀市企画振興部 地域づくり推進課長 前澤和也 様

講演テーマ: 伊賀市における住民自治の仕組みから学ぶ

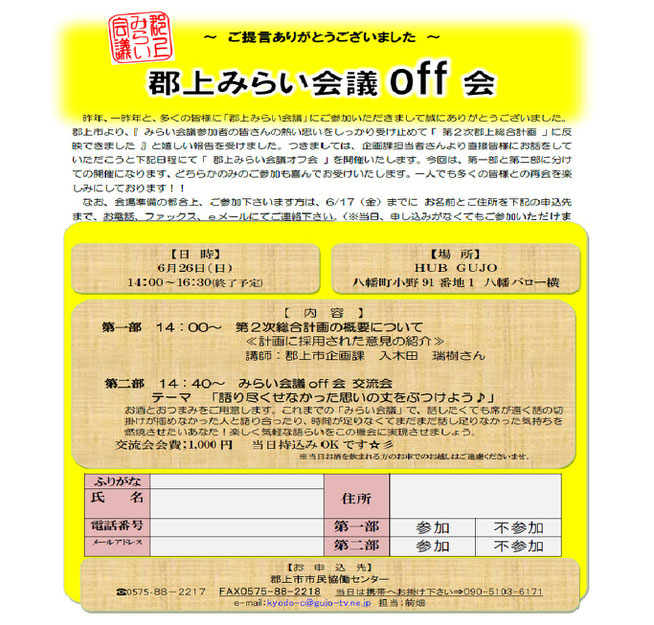

郡上みらい会議off会 開催

当日の様子のまとめです→

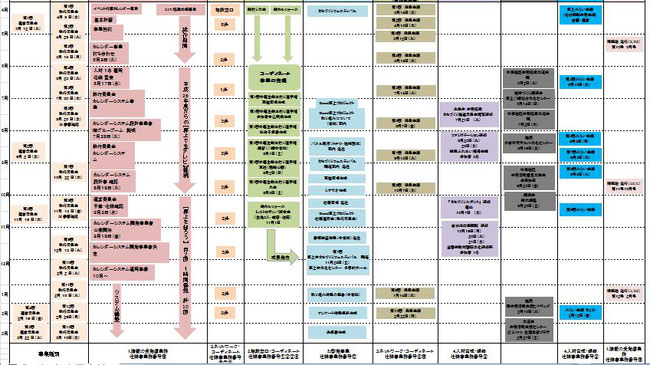

平成27年度 事業

2015 郡上みらい会議

平成27年度 みらい会議のまとめ

取り組みの意義

郡上みらい会議は、多様な市民がそれぞれの視点から市政課題に向き合いグループワークの中から直面する諸課題について合意形成するための仕組みです。

そんな仕組みを使いテーマごとに会合を開き課題解決に向けた手法を28年度からの第ニ次総合計画の素案づくりに盛り込んでいこうと郡上市によって計画されました。

みらい会議の実施により郡上市のこれまでと現在を振り返りそして、望むべき未来を市民有志で共有することが市民協働センターがこの取り組みに求める成果です。

実施経過概要(第5回~第9回分)

|

平成27年度 郡上みらい会議開催状況 |

|||||

|

|

日付 |

内容 |

一般 |

市職員 |

|

|

第5回 |

6月10日 |

10年先の郡上をデザインする |

29名 |

8名 |

|

|

第6回 |

8月3日 |

仕事と働き方の未来図 |

36名 |

12名 |

|

|

第7回 |

9月3日 |

アイツ郡上に(帰って)きたらしいぞ |

25名 |

4名 |

|

|

第8回 |

9月8日 |

子育ての未来について |

31名 |

2名 |

|

|

第9回 |

11月16日 |

女性の活躍とみらい |

23名 |

3名 |

|

|

第10回 |

未実施 |

郡上の教育のみらいについて(仮第) |

|

|

|

|

|

28年 |

報告書まとめ会議 |

6名 |

1名 |

|

|

|

|

参加者延べ人数合計 |

150名 |

30名 |

|

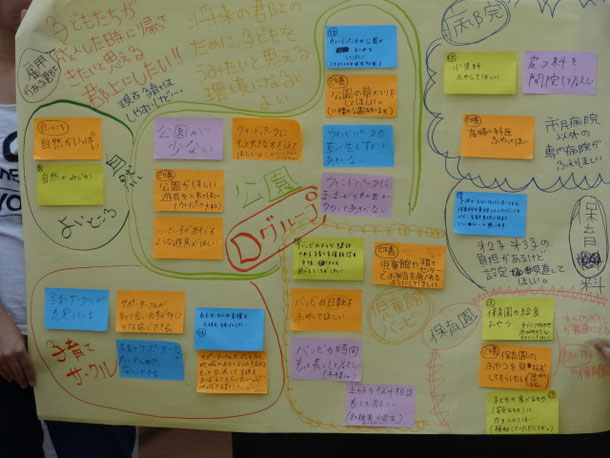

上記の会合を開催し、毎回テーマごとに5~6名のグループディスカッションを実施し、参加者の話し合いの中からつむぎ出されたグループの意見を発表しました。その内容を後日各グループファシリテーターにまとめていただきました。

郡上みらい会議まとめ報告書(H27年度)

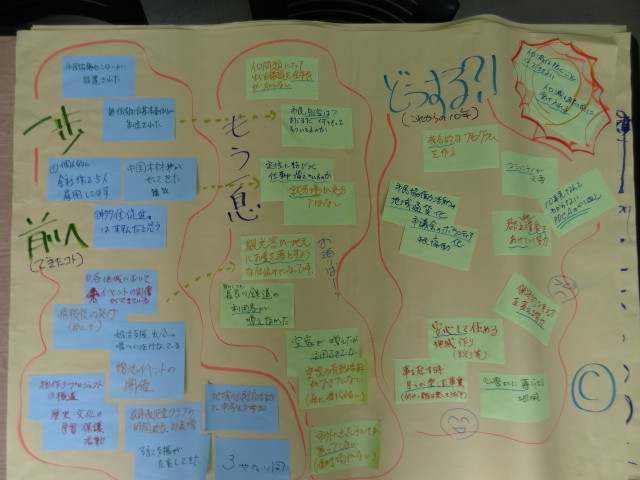

取り組みをスタートするために、まずは「これまでの郡上市」を振り返りこの10年の変化について話し合うことからはじめました。

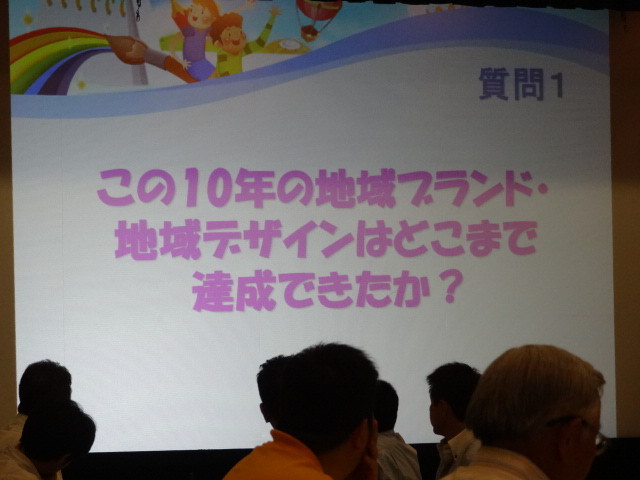

27年度第1回会議テーマ「10年先の郡上をデザインする」

Q. この10年で郡上市はどのように変化したのか?

(一歩前に進んだこと)

・協働センターができ、住民自治基本条例ができた。移住交流が進んだ。

・各地域においてイベントの開催ができている。

・放課後児童クラブ子育て支援。ものづくりプロジェクト。

・郡上学や歴史文化学習保護活動、公民館活動に中学生が関わるなど。

・石徹白ブランド、小水力、和良鮎ブランド、アウトドア体験。

(変化したこと)

・郡上市という単位のブランドは出来つつある。

(もう一息)

・人口問題についてまだまだ市民の認識が至っていない。

・移住交流の取り組み。

・空き家の有効活用。

・観光客が地元にお金を落とす仕組みになっていない。

・郡上市全体での地域づくり。

・旧町村の枠にとらわれている。

(悪くなったこと)

・働く場所が十分ではない

・市外に出た子供が戻ってこない。

・コミュニティの力の減少(子ども時代からのつながりが弱い)

・地域の独自的、個性的発展がむずかしくなった。

(総括的意見)

人口減少や少子高齢化により様々な問題が出てきた10年であった。

一方で郡上市としての新たな取り組みが始まった10年でもあった。

(テーマまとめ)

この10年は、郡上7ヶ町村の合併の10年。

合併による、メリットデメリットの論議を踏まえ7ヶ町村は合併に踏み切った。

この10年で郡上市が一つの自治体である意識は当然ながら深まったが、その認識には10年の月日が必要だったとも言える。

合併後に起こった変化については、おおむね必要な変化として認識されているが、まだまだそれは十分な変化に到っていない。郡上市という単位で考えなくてはならないことは、頭で分かっているが体(感覚)がついてこない。

市になったからといって地域の厳しさは変わらないので、若者の流出はとまらない。

市内での雇用や産業が問題なのだが、その解決策が簡単には見つからない。

単なる産業としてではなく、地域固有の価値を活かしたまちづくりが必要だ。

まちづくりに対する温度差をいかに解決していくかが課題ではないか。

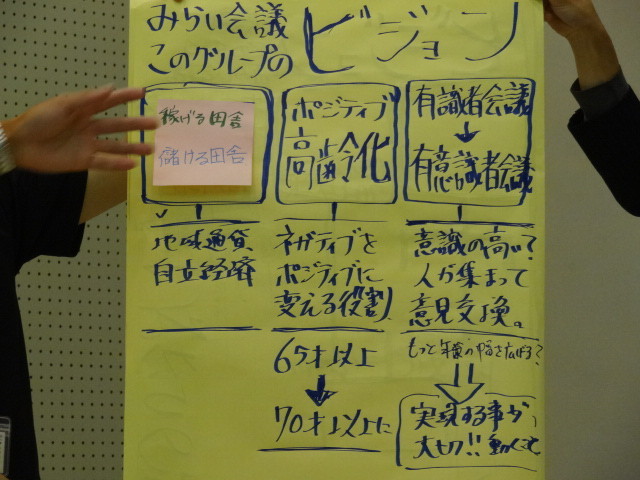

Q. これからの10年をデザイン(計画)するのに必要なものは何でしょうか?

・働く場所として、テレワークなどの新たなワークスタイルの確立、田畑で仕事しなが

ら自給生活の暮らしを都市にアピールする。

・10年後を考えるのではなく、今しなくてはならないことをPDCAで考える。

・人口は確実に減少するので受け入れるしかない。

・その人口でどう地域で暮らしていくかを考えていく。

・外(市外・都市)との連携・つながりなど地域を越えた情報共有。

・誰のための10年なのかを意識する。

・できてないことはきりがない。出来ていることにフォーカス(集中)する。

・方法論としてのプロセスを変え、組織のあり方も変えていくことが必要。

・子どもたちに地域の魅力を伝え、高めていく。地域の良い所、強みをのばす考え方。

・稼げる田舎、もうける田舎、自立した経済をもつ。

・高齢化をポジティブにとらえる(稼げる高齢者を)

・やりたいこと、実現したい未来を描き、何をするかを考えている。(→企業的感覚)

・10年後のデザインをどう実現していくか?有識者会議を有意識者会議にする。

(テーマまとめ)

2つの考え方が示された。

田舎での新たなワークスタイル(仕事の仕方・暮し方)を提案し、都市の若者を呼び込む。

人口減少という現実を踏まえ、若者が今から持続可能な暮し方に変化していく。

未来(将来)のライフスタイルを外部から呼び込む方法と、現在の生活を未来にあわせていく方法であり、両方とも必要な手法ではないか。

誰のための10年なのか?若い世代や子ども達の未来それが大切。

未来に生きる子ども達のために”今何をしなくてはならないのか”という問題意識。

それでは具体的な仕事と働き方をどのように変化させたらよいのだろうか?

27年度第2回会議テーマ「仕事と働き方の未来図」

Q. 将来的に見て、郡上で今後どんな仕事(または産業・サービス・資源)の領域が成長・発展可能と考えますか?

(観光に関するもの)

・プロの盆踊り師・郡上踊り世界ツアー・温泉+郡上踊りをコラボでPR・

・観光案内ガイド ITに頼るのでなくあえて人がやる

・長良川鉄道を利用した産業 SLを走らすなど

・ウインターツーリズムをもっと海外にアピール

・外国人専用のまちや ドミトリー

・イベント運営プロダクションの設立 外部に頼るのでなく郡上の中で

・郡上らしい体験プログラム サンプル、シルクに続くもの 木工など

・白山文化と○○のコラボイベント 神社でライブなど

(テーマまとめ)

観光産業に対する期待は大きい、というか郡上市は観光資源が沢山有るが、ビジネスとして十分に活用されていないだけではないか?という問題意識。

まずはツーリズム観光、体験できるものは数限りなくある。

冬だってスキーだけじゃない。雪体験自体が外国人にとっての観光資源。

そのような資源の価値を伝えるインタープリテーション(魅力を伝える人)人材を育てる。

・なくなったレトロな町並み商店の復活(劇場・駄菓子・銭湯)

・浴衣・団扇・下駄 踊り関連グッズ

(農林水産業に関するもの)

・家庭菜園の生産流通代行業・観光農園・マルシェ

・農林水産業の六次産業化

・水を世界に売る 主に中国・小水力発電・太陽光発電・木質バイオマス燃料

・猟師・漁業

(テーマまとめ)

農林水産資源及び水の価値をいかに高付加価値商品とするか。

既にいくつかの商品の成功事例はある。「郡上ブランド」という地域イメージを高め、商品化することが重要ではないか?

(食と癒し)

・そばうち道場 鄙びた場所でもうまいそばやに人はくる

・郡上の自然を活かしたカフェ、レストラン 森の中のカフェ、京都の川床のようなしつらえなど

・移動式飲み屋 飲食設備つきのバスを作って飲み屋のほうからお客さんのところへいく

・リラックス産業 リラックスしながら仕事ができる環境・都会者向けメンタルヘルス事業

・お寺などでお坊さんのカフェ、癒し空間

(テーマまとめ)

食品・食材に「癒し」という価値を付加してブランディング。

場の持つ魅力を最大限活用した商品販売と提供。

(福祉産業)

・老人用運転代行を特区で

・訪問介護

・医療とスポーツをあわせた健康産業

・シルバー世代が楽しめる商店街(プラチナストリート)

(テーマまとめ)

都市の高齢者層を対象とした健康・予防ビジネス。

富裕層の多い世代をターゲット山歩きや街なかウォーキング。

(自然体験)

・つりインストラクター

・子供の自然体験産業をもっとふやす

・自然体験コーディネーター

・アウトドアインストラクターの養成学校をつくる

・冬だけでなく夏のゲレンデ野山を使う林間学校の誘致

・サバイバル体験 自然体験のもっとレベルアップしたもの 山中で3日間過ごすなど

(テーマまとめ)

やはり第一級の資源である郡上の山と川の自然をもっともっと体験できる仕組みを。

自然と関わる作法(方法)を子ども達は(自然から)教えられていない。

インストラクターは自然と一体になるためのインタープリター(仲介者)。

郡上インタープリタースクールが必要かも。

(情報発信)

・郡上全体をマネージメントする仕事 PRなどを組織的におこなう

・テレワークの充実 WI-FIの整備

・郡上情報発信ブロガーの養成

・いなか暮らしコーディネーター

・ストレスフリーの田舎でITビジネス

(テーマまとめ)

社会はパーソナルメディア(口コミ)であふれている。情報発信はセンス力が全て。

デザイナーを中心とした地域のブランディングを発信する機関(ディレクション)が必要ではないか。

それではどんな働き方や暮らし方が可能なのだろうか?

郡上での魅力的な働き方(暮らし方)のモデルは何か?

・大企業に頼らなくても自活できる小規模事業体で、地域資源を有効活用した働き方

・地域の特性を活かした資源で付加価値の高い商品やサービスの提供

(テーマまとめ)

そもそも大企業など存在しない地域、中規模事業体すら安定しない現状

小回りのきく小規模事業体をベースに、得意な分野を活かしたいくつかの仕事を複合で兼業し、季節ごとに暮していく働き方(暮し方)

・複数の職種こなす人材(現代の百姓)が季節や地域に合わせて兼業できる社会を支援する

・季節別の雇用を成り立たせるための、派遣会社や組合を作る(地域通貨を活用する)

・晴耕雨読の実践・早寝早起き、健康第一・スローライフ

・午前は自然にかかわる仕事 午後は地域でやる仕事 ・農、林、川で食べていく

・地域貢献で食べていけるような仕組みつくり

・郡上を楽しみながらの自由業 農林業、スキーインストラクターなど

・職人的生活

・ワークシェアリングが成り立つ地域

・月5万稼ぐ仕事を4から5つ持つ

・失敗しても再チャレンジができる風土の醸成

・一度正社員をやめても再雇用ができるしくみ

・自分で作ったものを販売する場

・古民家をオフィスにして働くママデザイナー (本社は茅ヶ崎)

・小さい農業家や林業家、加工業の集合体

(テーマまとめ)

こんな暮らしが出来れば、都会の人もあこがれる理想の里山ライフ。

現実はそんなに甘くは無いが、そんな暮らしが出来そうと思わせることが里山ブランディングではないか。

そんな郡上にするために欠かせないのが若者(ばか者も)。

郡上に若者を増やす(戻す)ためにできることは何だろう?

27年度第3回会議テーマ「あいつ郡上に帰ってきたらしいぞ」

Q. 若者達は何を求め、どのような将来ビジョンを持っているのかを知る

(なぜ郡上に)

・長男なので戻ってきた。実家が旧家であり必ず戻ってくるよう幼いころから言われていた。実家の農家を継いでいる。(花の栽培)また郡上踊りがすきだったから。

・子供のころから雑貨が好きで、実際に名古屋で雑貨関係の仕事をしていたが、将来のことを考えてもどってきた。

・千葉うまれ。全国いろんなところをめぐっていたが、郡上踊りに魅せられてここに居をかまえた。

(郡上に帰ってこない理由)

・戻りたいという気持ちもあるが、(自分に向いた)仕事がない等の理由から戻れずにいる。

・友人が地元にいない・プレッシャーがある

・都会の学校を卒業、そのままそこで就職、いまさら職をかえるのがめんどう。

・Uターンして感じたこと、地元にはいろんな人との「つながり」があり、交流できる機会があること。

・地元の仲間がUターンへの橋渡し的役割が出来ると良い。

・田舎では車が必要。住む場所が無い、子育て環境が不十分、魅力ある仕事が無いなど。

テーマまとめ)

仕事がある長男などは必要に迫られて帰ってくるが、仕事が無い多くは帰れない。

また、積極的に帰ろうという動機に結びつかない。(自分にあった仕事がないなど)

仕事以外にも、結婚とかの理由で必要に迫られないと帰れない。

若者にとって魅力的な地域(環境)ではないという。(その理由は何か)

Q. 若者が郡上で暮すために、地元ができることは?

・幼いころから郡上の自然、文化に触れさせる。その体験があるからこそ自分達も郡上にもどってこ

れた。

・郡上踊りがあるから戻ってきた、あるいは移住のきっかけになった。子どもの頃からの地域との関

わりが大切。

・遊びの天才をつくる→アウトドアのスペシャリストを養成→アウトドアの聖地に。

・自分たちが楽しめる郡上をつくり、それを見せる。

・仕事がなければつくればいい。

・いまこそ「凌霜塾の開拓精神を!」

・スキー場という環境をもっと利用し、プロのスキーヤー、ボーダーを育てる。

・プロの盆踊り師をつくる。(郡上踊りだけで食べていける人)

・若者サークルの紹介

・郡上に帰ってくるのであれば返さなくてもいい奨学金制度。

・長時間保育が可能な子育て支援の体制づくり

・有能な人材が戻ってこれるような就職、地元企業に関する情報発信

・土日に名古屋や東京での合同企業説明会の実施

・季節雇用(スキー場やゴルフ場など)の人材を、年間を通して雇用確保していける仕組み

(テーマまとめ)

子どもの頃に郡上の自然を満喫していれば、一番のUターンの動機となる。

安定(サラリーマン)という価値以上に、魅力的な仕事(仲間)を作る。

郡上にも働き甲斐の有る仕事があるということの情報発信が十分でない

ビジネスチャンスを与え、チャレンジできる仕組みづくり

若者とともに重要な、育児・子育て環境。

郡上は子育てしたい、暮したいという地域になっているのか?

27年度第4回会議テーマ「郡上でもっと子育て」

Q. 郡上の子育て支援の良いところ、もっと改善してほしいところ

(良いところ)

・一時保育が安い、小規模保育がある。

・施設が充実している(お産から出産小児科までの病院がある)

・18才まで医療費無料・ファミリーサポートがある

・親子で遊ぶ場がある

・スキー場が小学生無料

・自主サークルに助成が受けられる(継続的に支援してもらいたい)

・子育てサークルや子育てサロンが充実、サポート体制が充実(サポーターさんが多く安心

できる)

・自然があり、自然が身近で自然に合わせた遊びが出来る。

(もっと良くするには)

・育児休暇の取得(会社側からの応援)

・第一子からの保育料免除

・子どもを預ける所 (預けやすい価格設定)

・幼保で兄弟の同時在籍で不公平がある。(小学校3年まで同時在籍にしてほしい)

・関連施設が集約されているといい。(スポーツ施設、図書館など)

・子育て支援施設サービスの時間延長と休日対応

・学童の開催場所、内容の充実

・学区ごとに自然を活かしたあそびの拠点がもっとあれば良い。

・市内で子連れOKなお店のマップがあるといい・子育て支援専用のホームページ作成

・小学校は少人数を活かしつつ、大人数で過ごす場も必要

・お母さん自身が当事者意識をもって考えていけばもっと良くなる。

・土、日、祭の保育があまりない。

・保育園のおやつには市販品をやめて健康によいものを。

・習い事の種類が選べると良い

・プレーパーク(森のようちえん)のような大きな公園があるとよい。

・小さい子が安心して遊べる遊具が少ない。

・子連れママの居場所(集会所・レストラン・カフェ)づくり、

・キッズスペースのある飲食店・オムツ換え、授乳スペースの確保

・室内でお弁当を食べさせられる場所がほしい。

・(子育て関係の)組織をもっとわかりやすく一本化してほしい。

・ウインドパークなど、木を植えたり手入れして欲しい(雑草が多く遊べない)

・兄弟(学齢期)の子ども子育ての悩み相談などにも対応して欲しい。

・地域のお年寄りの方などと交流する機会を設け、子どもを覚えてもらう(地域で育てたい)

(テーマまとめ)

子育て環境としてはベストだが、ファシリティー(より良くするための施設)が充実していない。

行政の一方的な支援施策にとどまっていて、エンパワメント(自分達がより良くしていく方策)が示されていない。

子育ての主体者の想いをダイレクトに反映できる受け皿(又は組織)が用意されていない

ことが、満足度が高まらない最大の原因ではないか?

Q. 将来こんな(子育てしやすい)地域であったら

・ここで育て続けたいと思える郡上でありつづける(人の良さ、自然の豊かさ、祭りや伝

統がある)

・もう1人生みたいと思えるケアの充実。

・郡上の良さをいかした、子どもが遊べる場所(森のようちえん)移住促進につながる。

・休日パパがいない母子のための場所づくり。

・ママが子連れで行きやすいカフェ、勉強できる場所づくり。

・産科医、小児科医、助産師の充実(お産の仕方を選べる地域)

・育て方の選択肢がある(普通の保育園、森のようちえん等)

・ネット上で子育て環境の良さを発信し、移住を考えている人に選択してもらう。

・雇用が大切(子供達が成長した時に帰ってきたいと思える郡上にしたい)

・将来の郡上のために子どもに残したいと思える環境になるといい。

・今ある郡上の自然がまだ十分活かしきれていない、もっと子育ての中に活かしたい。

・もっとお母さん達と一緒になって作っていく行政運営となると良い。

(テーマまとめ)

今のままの郡上の環境(自然や人や地域文化)が残せれば一番いいが、そのためには、子どもの減少が大きな問題となる。子育て世代の移住促進は最重要な課題である。

郡上の子育て環境の魅力を伝えるには、当事者(子育て中の世代)がその魅力を感じていないと説得力はない。

当事者が施策づくりに関われる市民協働型の事業展開が必要ではないか。

そして、地域づくりの中でプレーヤーとして一番期待されているのが女性です。

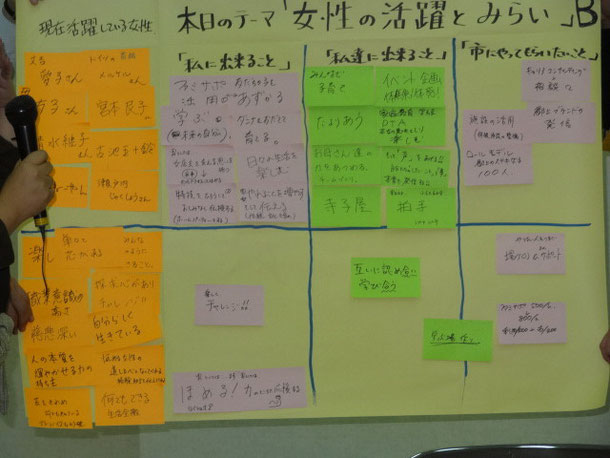

27年度第5回会議テーマ「女性の活躍とみらい」

Q. 地域の中で魅力的に活躍できる女性を増やすには、何が必要でしょうか?

(私が出来ること)

・まずは自分達がそれぞれの立場でやれることをやる。

(ex.夫に買い物、風呂掃除、子どもの送迎、妻いつも笑顔、祖父母のサポート)

・「家族の理解協力が必要」「お互いを認め褒めてやる気にさせる」「いろんな人と出会いつ

ながる」

・女性自身が輝き、その活躍を広く世の中に発信すれば、その女性の輪がひろがっていく。

・人とつながるために、さまざまな機会・場所に出向く。サロンへの参加

(私達に出来ること)

・仲間づくり、女性の出会う場づくり、居場所づくり、ネットワーク (食事会・飲み会)

・支え合い、助け合うサポート体制(公民館やPTA)、子育てコンシェルジュ(代行・送迎・

育児)

・課題を見つけ支えあう機会を作る(みらい会議のような場)

・一緒に解決していく仲間づくり

(市にやってもらいたいこと)

・市として、女性がつながれる場や機会を提供する。

・職場での理解や体制作り(時短・有休) 女性の雇用安定と賃金アップ

・女性の会に代わる組織づくり女性会議の設置

・アファーマティブアクション

女性比率の機会均等(議会や役所)

・助成制度の情報発信や活用、幼保の待遇改善

・女性、若い人、子ども達の話を聞く機会もって欲しい(人と話せる聞く機会を作る)

・起業や手仕事などチャレンジできる仕組みの提供

・女性支援プログラム(宣伝・集客・助成金・展開)

・学びなおしの場づくり、特技を教え伝授する場づくり、寺子屋

・糸作り、草木染め、布づくり、野菜づくり、保存食、味噌つけものなどの手仕事起業の場

づくり・キャリアコンサルティングの相談窓口

・休眠施設を活用した女性起業支援の場づくり、サポート支援

(テーマまとめ)

女性の活用というと語弊があるが、郡上市は女性の活用や活躍が十分に活かしきれていないのではないだろうか?

一人ひとり魅力的に活躍される女性は少なくないが、それはその人が個人的に切り開いてきたものであり、そこまで自分で出来る少数の人材だ。

もっと活躍できる仕組みを用意できれば、10倍、100倍の対象に広がるだろう。

その事が出来れば、地域における貢献度は計り知れないものになる。

まだ地域に女性が目立つようなことに対するマイナス意識があるのだとしたら、そのような意識を変えるためにも、地域での女性の活躍が必要なのだ。

その方法として、郡上の輝く女性100人をロールモデルとして紹介し、SNSやCATVでお知らせすることも提示されている。

郡上で活躍する女性は沢山いるが情報として共有化されていない。これをリスト化することにより、今後の自治会や審議会への選出等、女性比率を高める有効なツールとなる。

みらい会議の成果をどのようにつなげていくべきか?

(まとめ会議での意見)

みらい会議で出された課題や、解決策については、既に市の第2次総合計画の中に取り上げられ、方針化されたのも多い。

市として期待したみらい会議の成果はそれで良いが、市民としては中途半端な感じが否めない。

せっかく、それぞれのテーマについて課題や解決策が示されたのであるから、単に行政にまる投げするのではなく、市民として何が出来るかを考えるのが、市民協働の本来の役目ではないだろうか?

今後、市の企画から離れ、市民主体で「みらい会議」を継続運営する仕組みを考えていくべきではないか?

28年度からの市民主体の活動に向けて、未来会議参加者に呼びかけていこう

平成27年度 郡上みらい会議 事業

26年度からスタートした『郡上みらい会議』が27年度も始まります !

本年中に審議が予定されている市の総合計画作りにあわせ、市民が考える10年後の地域の未来図を提案しようというものです。

地域の抱える主要な課題をテーマに設定し、9月までに6回の会議を開催する予定です。 ( 女性が参加しやすい時間帯の会議も準備しています )

会議は堅苦しいものにならないよう、小グループごとの話し合いです。

初めての方も気軽にご参加ください。 (参加連絡をお願いします)

市民協働センターは…

H26年度から、郡上市主催の「郡上みらい会議」の運営を市と協働で進めてきました。

郡上みらい会議というのは、H28年度から10年間の計画である郡上市の総合計画を策定するに当たって、策定のための会議に入る前に、郡上市の課題と展望について、広く市民に話し合ってもらう機会を設けたいという想いから、計画されたものです。

これまでのように、行政主導の取組みでは、出される意見も限られるため、市民協働の手法を利用して、市民主導の取組みとして実践しようという企画意図です。

H26年度の11月から年度末までに、4回(内1回は岐阜大学の主催)の会議が開催され、市民や職員が各回50名前後参加し、グループワーク方式で、各回のテーマごとに話し合い、多様な意見や課題をまとめ、総合計画策定のための討議素材を提供してきました。

27年度からは、市民協働センターがみらい会議の企画運営を任されることになりました。

それは、市民協働の理念をさらに一歩進め、“市民主導”の取り組みとして発展してもらいたいという郡上市の意向によるものです。

今回からは新たに「郡上市総合戦略」の策定に向けた取り組みの位置づけが加わりました。この総合戦略とは、人口減少の克服や地方創生をテーマとした、① しごとづくり ②

ひとの流れ ③ 結婚・出産・子育て ④ まちづくりに焦点を絞り、まち・ひと・しごと創生の好循環を生み出すことが目的とされています。

6月10日に第1回のみらい会議を開催し、9月までに6回のみらい会議を開催する予定です。今回は、女性の参加を促すために、2回程度は日中(平日と休日)の開催を予定しています。

経過についてはそのつど報告をしていく予定ですのでよろしくお願いします。

テーマ「10年先の郡上をデザインする」

人口減少が続く中、10年後の地域がどうなっているのか?とても気になるところです。

そこで、郡上で活き活き幸せに暮らしていくために必要な地域の未来図をみんなで話し合い描こうというコンセプトです。

1回目の今回は、その課題について説明し、未来を描きだす手法についてグループで話し合ってもらいたいと考えています。

「地域デザインとはどのようなことか?」

「地域デザイン」とは、地域が抱える様々な問題に、そこに住む人たち自身が「コミュニティ」をつくりしっかり向き合うことで、自分たち自身で問題を解決していく。そんな「持続性あるしくみ」をつくっていくためのデザインのこと。

地域デザインを含めた大きな意味での「まちづくり」は、今ある生活がさらに良いものとなるように、ハード・ソフトの両面から改善を図ろうとするプロセスとも言えます。

グループワークからコミュニティワークへ

背景の違う様々な人々との意見交換(グループワーク)はまだやりやすい。

抱えている課題がまちまちなので、目の前の現実問題にとらわれなくても話が進む

それが地域コミュニティーの話し合いになるととたんに話が進まない。

世代の違いや、問題のとらえ方、未来のイメージが異なるため合意形成が難しくなる

どうしたら10年先を未来像を描けるか?

市は、10年ごとの総合計画で郡上の未来像を描いている。

これまでの10年(2005-2015)は、郡上市合併後の10年として新たな地域ブランドを生み出す10年としてあった。

これまでの10年の総合計画はどうだったのか?

シンボル基本計画

1.郡上ブランド創出プロジェクト(郡上の個性を磨いて魅力あるまちづくりを進めます)

2.交流のまちプロジェクト(郡上の魅力をつないで多様な「交流の仕組み」づくりを進める)

3.定住のまちプロジェクト(住み続けたい夢のもてる美しいまちづくりを進めます)

それは達成されたのか?

達成されていないとすればその原因は何か?

これからの10年に必要なものは何かを考えてください

第5回 郡上みらい会議が開催されました

6月10日に開催された第5回郡上みらい会議、『10年後の郡上をデザインする』という難しいテーマながら、28名の市民や職員さんに参加していただきました。

市のこれまで10年の総合計画を基に、どれだけのことが達成されたのか、また達成されていないのかを検証下上で、これから10年の計画をどのように作っていったらいいのかをグループごとに話し合ってもらいました。

Aチームのまとめでは、上記(写真)の図表にまとめて、グループの意見発表がなされました。

Aチームの発表概要

これまでの10年の成果

(郡上ブランド)

郡上学ちょっとぼやけている。学校で取り組む必要がある。郷土愛、幼児教育など。

郡上市という単位のブランドは出来つつある。

(交流のまちづくり)

奥美濃カレー、明宝けいちゃん、和良鮎など個別地域での取り組みは進んでいる。

和良明宝は進んでいる。

(定住のまちづくり)

郡上市という単位とでは規模が大きすぎる、適正な規模があるのでは。

コミュニティの減少高齢化、定住空き家、ふるさと郡上会の取り組みこれからの課題。

(これからの10年)

7つの地域の枠がまだ取れていない。学区の再編、地域を飛び越えた統合。

決断力とポイントを絞ったビジョンが必要。

地域を越えた情報共有。誰のための10年なのかを意識する。決断力覚悟の10年である。

「この10年で郡上市はどのように変化したのか?」(全体まとめ)

(一歩前に進んだこと)

・協働センターができ、住民自治基本条例ができた。移住交流が進んだ。

・各地域においてイベントの開催ができている。

・放課後児童クラブ子育て支援。ものづくりプロジェクト。

・郡上学や歴史文化学習保護活動、公民館活動に中学生が関わるなど。

・石徹白ブランド、小水力、和良鮎ブランド、アウトドア体験。

(変化したこと)

・郡上市という単位のブランドは出来つつある。

(もう一息)

・人口問題についてまだまだ市民の認識が至っていない。

・移住交流の取り組み。

・空き家の有効活用。

・観光客が地元にお金を落とす仕組みになっていない。

・郡上市全体での地域づくり。

・旧町村の枠にとらわれている。

(悪くなったこと)

・働く場所が十分ではない

・市外に出た子供が戻ってこない。

・コミュニティの力の減少(子ども時代からのつながりが弱い)

・地域の独自的、個性的発展がむずかしくなった。

(総括的意見)

人口減少や少子高齢化により様々な問題が出てきた10年であった。

一方で郡上市としての新たな取り組みが始まった10年でもあった。

テーマ「仕事と働き方の未来図」

今回のテーマは「仕事と働き方の未来図」です。

今後の地域のことを考えると、職場と仕事のことは大きな

10年後に向けた地域の発展のためには、どのような産業

また、未来の仕事と働き方はどうあるべきか?

を皆さんで考えていただきたいと思います。

今回は一つのモデル事例として

(有)KEIZの上村 大輔(Takara

Gallery)さんに現在の仕事のスタイルをお話いた

皆さんの想いを持ち寄り、郡上の未来図を描き出そう!

8月3日(月) 午後7時~

郡上市大和庁舎2F 防災研修室

参加される場合は下記に事前連絡をお願いします。

FBイベント https://www.facebook.com/events/902250169848466/

E-mail kyodo-c@gujo-tv.ne.jp

電話 82-2217

第6回郡上みらい会議まとめ

8月3日に開催された、第6回みらい会議のテーマは「仕事と働き方の未来図」。

これから郡上市が目指すべき、産業と仕事の未来をテーマにグループワークをしてもらいました。

今回は、1つのモデル事例として、

上村大輔さん (有限会社KEIZ ・Takara Gallery workroom)にオープニングトークをお願いしました。

上村さんもUターン組みで、

自分の得意なアートやデザインの分野で郡上で仕事をと考えて、試行錯誤されました。

親がプリントスクリーンの会社を運営していたので、郡上特有のそのスキルを活かして何か、新たな商品が出来ないかと考え、デザインとまちづくりを掛け合わせた、プリントスクリーンの体験型ショップを郡上八幡に開店しました。

「仕事は作ればいい」と上村さんは言います。

モノづくりとコトづくり。 クリエーションはまちを元気にする仕事。

デザインとは、モノと人、人と人の間にあるクッションであると。

その意味で、今ある郡上の価値をさまざまな分野とコラボして付加価値の高い商品とする事ができるし、コーディネートというのはそういうことだと思うと語られました。

|

第6回みらい会議 |

開催日時 2015年8月3日(月) 19:00~21:00 |

|

開催テーマ |

仕事と働き方の未来図 |

|

グループワーク設問1 |

将来的に見て、郡上で今後どんな仕事(または産業・サービス・資源)の領域が成長・発展可能と考えますか? |

|

(観光に関するもの) ・プロの盆踊り師・郡上踊り世界ツアー・温泉+郡上踊りをコラボでPR・ ・観光案内ガイド ITに頼るのでなくあえて人がやる ・長良川鉄道を利用した産業 SLを走らすなど ・ウインターツーリズムをもっと海外にアピール ・外国人専用のまちや ドミトリー ・イベント運営プロダクションの設立 外部に頼るのでなく郡上の中で ・郡上らしい体験プログラム サンプル、シルクに続くもの 木工など ・白山文化と○○のコラボイベント 神社でライブなど

・なくなったレトロな町並み商店の復活(劇場・駄菓子・銭湯・)

・家庭菜園の生産流通代行業・観光農園・マルシェ ・農林水産業の六次産業化 ・水を世界に売る 主に中国・小水力発電・太陽光発電・木質バイオマス燃料

・猟師・漁業 (食と癒し) ・そばうち道場 鄙びた場所でもうまいそばやに人はくる ・郡上の自然を活かしたカフェ、レストラン 森の中のカフェ、京都の川床のようなしつらえなど ・移動式飲み屋 飲食設備つきのバスを作って飲み屋のほうからお客さんのところへいく ・リラックス産業 リラックスしながら仕事ができる環境・都会者向けメンタルヘルス事業

・お寺などでお坊さんのカフェ、癒し空間 (福祉産業) ・老人用運転代行を特区で ・訪問介護

・医療とスポーツをあわせた健康産業

・つりインストラクター ・子供の自然体験産業をもっとふやす ・自然体験コーディネーター

・アウトドアインストラクターの養成学校をつくる ・サバイバル体験 自然体験のもっとレベルアップしたもの 山中で3日間過ごすなど

(情報発信) ・郡上全体をマネージメントする仕事 PRなどを組織的におこなう ・テレワークの充実 WI-FIの整備 ・郡上情報発信ブロガーの養成 ・いなか暮らしコーディネーター

・ストレスフリーの田舎でITビジネス

(その他) |

|

|

グループワーク設問2 |

郡上での魅力的な働き方(暮らし方)というモデルを考えてみてください |

|

・午前は自然にかかわる仕事 午後は地域でやる仕事 ・農、林、川で食べていく ・地域貢献で食べていけるような仕組みつくり ・郡上を楽しみながらの自由業 農林業、スキーインストラクターなど ・職人的生活 ・ワークシェアリングが成り立つ地域 ・月5万稼ぐ仕事を4から5つ持つ ・失敗しても再チャレンジができる風土の醸成 ・一度正社員をやめても再雇用ができるしくみ ・自分で作ったものを販売する場 ・古民家をオフィスにして働くママデザイナー (本社は茅ヶ崎)

・小さい農業家や林業家、加工業の集合体

|

|

|

グループワーク(ファシリテーター)の感想 |

|

|

・無くなったものの復活(ロストテクノロジーサルベージ)のまちづくりは新たな観光スポットになるのでは

・これまで郡上にはなかった先進的な商品開発ノウハウ、起業スタンス、経営スキル、ICT技術、人材ブレーンの育成と蓄積、その活用がてきる戦略的な人材育成及び活性化を推進できる支援事業が必要。 |

|

第7回郡上みらい会議テーマ「若者」

第7回「若者を増やすには」テーマまとめ

|

第7回みらい会議 |

開催日時 2015年9月3日(木) 19:30~21:00 |

|

開催テーマ |

「アイツ郡上に(帰って)きたらしいぞ」 |

|

設問.1 |

今の若者の状況について(仕事・生活設計・ライフスタイルなど) |

|

(なぜ郡上に) ・長男なので戻ってきた。実家が旧家であり必ず戻ってくるよう幼いころから言われていた。実家の農家を継いでいる。(花の栽培)また郡上踊りがすきだったから。 ・子供のころから雑貨が好きで、実際に名古屋で雑貨関係の仕事をしていたが、将来のことを考えてもどってきた。仕事は保険関係 ・千葉うまれ。全国いろんなところをめぐっていたが、郡上踊りに魅せられてここに居をかまえた。

(郡上に帰ってこない理由) ・都会の学校を卒業、そのままそこで就職、いまさら職をかえるのがめんどくさい。

・Uターンして感じたことは、地元にはいろんな人との「つながり」があり、交流できる機会があること。 |

|

|

設問.2 |

若者が郡上で暮すために、地元ができることは? |

|

・幼いころから郡上の自然、文化に触れさせる。自分たちもその体験があるからこそ郡上にもどってきた。 ・遊びの天才をつくる→アウトドアのスペシャリストを養成→アウトドアの聖地に ・自分たちが楽しめる郡上をつくり、それを見せる。 ・仕事がなければつくればいい ・いまこそ「凌霜塾の開拓精神を!」 ・スキー場という環境をもっと利用し、プロのスキーヤー、ボーダーを育てる。

・プロの盆踊り師をつくる。(郡上踊りだけで食べていける人) ・郡上に帰ってくるのであれば返さなくてもいい奨学金制度。

・長時間保育が可能な子育て支援の体制づくり |

|

|

グループワーク(ファシリテーター)の感想 |

|

|

こういった会議やワークショップに参加していつも思うのが、こういうものに参加する人はありていに言えば、「意識の高い人」である。実際は市政に対して関心がなかったり、こういう会議に参加することを億劫だと思っている人が数多くいる。(実際会議の中でも今の若者はめんどくさがりであるという話がでた)こういうサイレントマジョリティの意見の吸い上げをどのようにおこなうかも今後の課題である。 若者、年配のものに共通な意見として子供のころの原体験の楽しさがふるさと回帰につながるというものである。子供のころの自然体験、郡上踊りの楽しさが忘れられないという意見が多かった。 仕事がないから帰ってこないというが、それは本当なのかというのは他のグループでも出ていたが、しっかり情報として仕事の情報や、起業についても認知させることが重要であると思われる。 「仕事がなければつくればよい」そして郡上にはその可能性がたくさんある。 「仕事が無いという」イメージが先行している。企業や雇用の情報発信が必要だ。 優秀な人材がIUターンして「仕事を作る」ことも必要である。 Uターン(地元)者は良くも悪くも保守的傾向があるが、Iターン者はチャレンジャーゼロベースで考えている。 若者が都市に出る理由が、地元にいる理由に比べ圧倒的である。よっぽどの理由が無い限り戻る選択肢とならない。それよりも郡上の魅力を感じているIターン者のほうが可能性が高いといえる。 |

|

第8回郡上みらい会議「子育ての未来」

「郡上でもっと子育て」皆さんのご意見をお聞かせくださ

市民協働センターでは現在、郡上みらい会議として、魅力

8回目となる今回は、『郡上でもっと子育て』をテーマと

会議当日は、託児サポートも用意していますので、子供さ

日 時 9月8日(火) 午前10時会場 10時半開

場 所 大和こどもセンターバンビ ほっとサロン内

内 容 6~7名で四つのグループに別れ、テーマに沿

備 考 お茶を飲みながら(お子さん用におやつも用意

参加対象 現在市内で子育て中のみなさん

参加される場合は下記に事前連絡をお願いします。

FBイベント https://www.facebook.com/events/902250169848466/

E-mail kyodo-c@gujo-tv.ne.jp

電話 82-2217

第7回「郡上でもっと子育て」まとめ

|

第8回みらい会議 |

開催日時 2015年9月8日(火) 10:00~12:00 |

|

開催テーマ |

郡上でもっと子育て |

|

設問.1 |

郡上の子育て支援の良いところ、もっと改善してほしいところ |

|

(良いところ)

・施設が充実している(お産から出産小児科までの病院がある)

・小学校は少人数を活かしつつ、大人数で過ごす場も必要 ・地域のお年寄りの方などと交流する機会を設け、子どもを覚えてもらう(地域で育てたい) |

|

|

設問.2 |

将来こんな(子育てしやすい)地域であったら |

|

・ここで育て続けたいと思える郡上でありつづける(人の良さ、自然の豊かさ、祭りや伝統がある) |

|

|

グループワーク(ファシリテーター)の感想 |

|

|

・子育て支援の場に関わるものとして、実際のお母さん達の意見を改めて聞く機会となり参考になった。 |

|

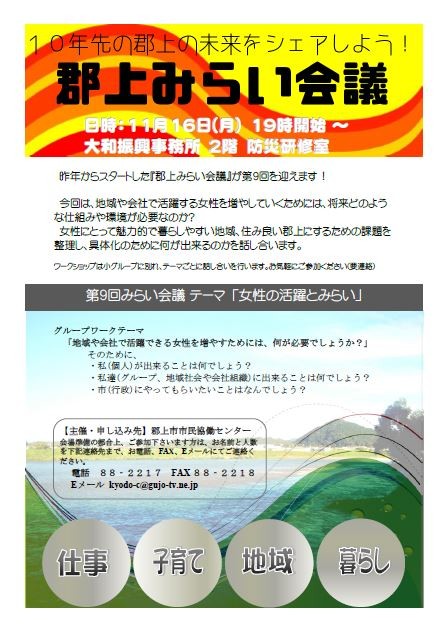

第9回郡上みらい会議「女性の活躍」

第9回「女性の活躍とみらい」まとめ

|

第8回みらい会議 |

開催日時 2015年11月16日(月) 19:00~21:00大和庁舎2階防災研修室 |

|

開催テーマ |

女性の活躍とみらい |

|

設問.1 |

魅力的に活躍できる女性を増やすには、何が必要でしょうか? |

|

(私が出来ること)

・「家族の理解協力が必要」「お互いを認め褒めてやる気にさせる」「いろんな人と出会いつながる」

(私達に出来ること) (市にやってもらいたいこと)

・市として、女性がつながれる場や機会を提供する。 ・助成制度の情報発信や活用、幼保の待遇改善

・女性、若い人、子ども達の話を聞く機会もって欲しい(人と話せる聞く機会を作る)

・キャリアコンサルティングの相談窓口 |

|

|

グループワークのまとめ |

|

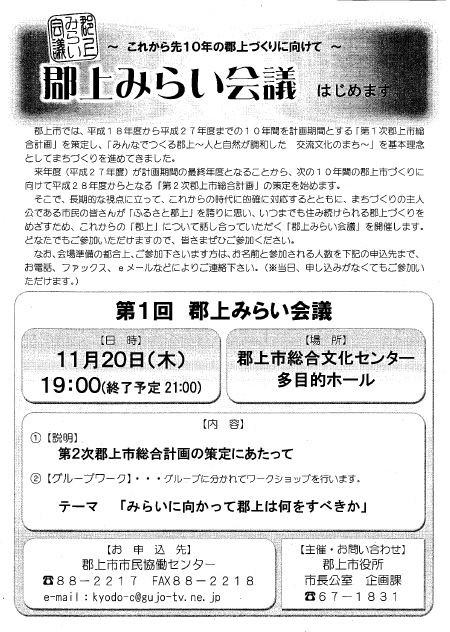

平成26年度 郡上みらい会議 事業

第一回郡上みらい会議

これから先10年の郡上づくりに向けて

【市長あいさつ】

現在の総合計画が平成27年度までであり、平成28年度からの総合的な市政の基本的な指針、あるいは郡上市のふるさとづくりの基本となる計画を持ちたいと考えており、今年度と来年度にかけて作っていきたい。

ただ、行政だけで作っていいというものではなく、市民の皆さんが、どんなことを感じているのか、ふるさと郡上をどのようにしていきたいのか、また、そのためにはこんなことをやったらいいのではないかという考えについて、十分吸収し、市民の皆様の参画を頂いて計画を作っていきたいと思い、こうした機会を設けさせていただいた。

今日は、市の職員も参加しており、色々な立場の皆さんの協働で作業を行っていければと考えている。市の総合計画はそのような背景があるが、明日恐らく解散の話が出てくると思うが、新聞やテレビなどでも「地方創生」ということばが出てきている。直接のきっかけは前岩手県知事で総務大臣でもあった増田氏が代表者となっている日本創成会議が、これからの日本の人口、地方都市や大都市の問題に対してこのままでは大変だという警鐘を鳴らしたこともあって、政府も地方創生ということをしきりに言い出すようになった。

強行採決になるのか不明だが、衆議院を通過して参議院で審議している、「まち・ひと・しごと創生法」という法律が通過すると思われる。この法律が通ると、国は長期的な人口ビジョンをたて、当面5年間の総合戦略を年内にも作りたいと言っていた。その法律が成立すると、都道府県や市町村も努力規定として自分たちの自治体の人口ビジョンを定め、持続可能な地域社会を作るための総合戦略を作りなさいと書かれている。

少子化や高齢化など人口の問題を抱えており、解決していくためには地域の産業振興など色々なことをやっていかなければならないと思っているため、総合計画の策定作業と合わせて作っていきたいと思っている。お集まりいただき、話し合っていただくことが一つの基礎になると思っているのでよろしくお願いしたい。

【市長公室長】

大勢の皆様にお集まりいただきありがとうございます。

この郡上みらい会議は、今後、運営など、より発展させ、変えていきたいと考えているのでご意見やご提案を頂きたいと考えている。郡上みらい会議は、郡上市は、総合的で計画的な行政を展開していくため、10年のスパンで総合計画を立てており、現在は平成18年度から平成27年度までの計画期間である。

合併直後に策定した第1次総合計画については、策定作業に大勢の皆さんに参画していただきました。こうした総合計画に掲げた基本的な構想や5年ごとの基本計画を基に、様々な事業に取り組み、毎年、予算の編成に当たっては市議会でしっかり精査していただいた上で実行していくことになる。現在の基本計画は、平成22年度から手掛けていただき、平成23年度から平成27年度までの5年間の後期基本計画に基づいて行政運営を行っている。後期基本計画に掲げた147の施策のなかで、一番大事な基本的な観点は、「地域における支え合いの仕組みづくり」であり、結果的には市民協働センターや地域協議会など、皆さんを主体とされる市民の皆さんが主役となる自治の仕組みであり、今年3月には郡上市住民自治基本条例を制定しましたが、これも目指してきたものでした。

もう一つ重要なこととしては、食べていくためには、豊かな資源であるとか、市民の皆さんの知恵などを活かして地域の産業起こしを行うことであり、この2つが後期基本計画の柱でありました。

総合計画は、以前は地方自治法に基づき義務付けられていたが、法律の改正により義務付けがなくなった。郡上市では、国からの指示や法律による義務として自治体運営の計画を作るのではなく、自分たちの意思としてこれからも総合計画を定めていくべきとして、住民自治基本条例に総合計画を位置付けました。

住民自治基本条例の施行により、会議等にもご参加していただけるよう前もって公表し、傍聴できるようになったことや、審議会等の委員を構成するときには市民の皆さんも入っていただけるよう「公募」委員の制度、また、様々な地域づくりの活動への助成金の審査についても、市民代表の方が審査に入るなど、市民が主人公のまちづくりに枠組み作りを行ってきている。

この総合計画については、これまでは、市民の方々を委員とする「総合計画審議会」へ市から原案を示し、分科会等で審議していただいた後、意見をいただいた上で策定する流れであったが、今回は、原案を作る所から市民の皆さんのご参画を頂きたいという考え方である。したがって、市が示した項目についてどうしようということではなく、皆さんが日頃、課題と思っている事柄について出していただき、こういうことが大事ではないか、これからやっていくためにはこうした観点を持つべき、あり方としてはこうだ、というまさにゼロから参画していただくということが「みらい会議」である。

また、市民協働センターが郡上市とともに、市民の皆さんの参画、ネットワークを通じた皆さんとともに作っていく場づくり、会議の進行についても、行政が行うのではなく、参加された方が本当に思っていることを気楽に出していただけるよう市民協働センターにお願いしている。

ただ、行政が市民協働センターにお願いしたからそれでいいということではなく、総合計画の起草委員である市職員も参加していますので、市民の皆さんからも色々な事を教えていただきながら同じ立場で考えていきたい。

未来に向かって郡上は何をすべきか?(まとめ)

○グループ A

青が郡上にある自然、観光、人情など今ある資源をどう活かしていくかということだが、自然については今後、どう維持するかという具体案は後で述べる。川がきれいであったり、星がきれいであったり、食べ物がおいしいなど色々あるが、子ども達がのびのびと暮らせる環境が大事だと思う。観光についてはブランディングはある程度されていると思うので、この観光を冬だけでなく、郡上踊りの時だけでなく、年中、人が呼べるような行事にしなければならない。これは町の特性になるが、私は岐阜の人間なので、郡上に来ると町の人々が非常に暖かくてとてもいいと思っている。

赤は足りないものということで、単純に話し合って結論に至ったのは、人口が足りない、行政の方もいるが、予算が足りない、飲食店など若者たちが望む施設が足りない。

総括として「今の自然を維持するにはどうするのか」と「町を活性化するため、若い人を呼び込むまちづくりをどのようにするか」の2点です。

具体案として低炭素化・低エネルギー化のまちづくり。今のうちからどうしたらエネルギーを減らせるのか話し合いながら一つ一つ丁寧にやっていくこと。住みやすい行政サービスとして若い人がここに来るためには家賃の補助があるとか、医療費がかからないとか、行政サービスを周知することが大切。

○グループ B

郡上の魅力について、自然、人、子どもが素直、地域のつながり、観光、食べ物など色々あった。足りないものは、家や交通手段、情報発信などPR、仕事、やる気がある人、リーダー、子どもが遊べる場所など色々あったが、一番多かったのはお店がない、飲める場所がない。ということであった。

実現したい郡上として取りまとめたものは、「子育て日本一の実現」、「世界一の郡上(世界に通用する選手などが出せるような郡上)」、「自然共生日本一」の3つです。

○グループ C

郡上の魅力については、人に関して、人が暖かい、日とのつながりが強い、人材が豊富、人情がある。伝統が根付いている。文化の香りがする、美しい町、観光地として抜群、郡上踊り、白鳥踊り、野菜も良く取れる、水もきれい、雪も豊富にあり、川も星空もきれい。

郡上に足りないものは、ソフト面のサービスが不足している。郡上のオリジナル性が不足している。PRの不足、高速バスや乗継の周知不足など、移動に不便さを感じる。各町村のふるさとまつりなど、いつ行われているのかわからない。市内だけでもPRが不足しているのではないか。7町村のつながりが少ない。発展的な考えが少ない。交通機関についても不便で陸の孤島化している所もある。大学が無い、仕事もない。郡上ケーブルテレビでおくやみ情報が多いのではないか。空き家が多い割に貸してくれるものが少ない。市民に活気が無い。市民が声を出しても反映してくれない。資源を使って宿泊施設を活用すべき。

ケーブルテレビで結婚式を放映したら盛り上がるのではないか。おくやみ情報ばかりなので出生情報も流すと良いのでは?また、備八高戦記のアニメ化に取り組み、ケーブルテレビでラジオ放送をやったらどうか。白山文化があり、アートなまちづくりとして映画祭や音楽祭など、移住者を迎えるきっかけとしてはどうか。移住者による消費力アップにつなげていく。

小水力発電など水利用、インフラとして名古屋へ直接つながる電車等があればいい。郡上八幡と白鳥間で飲み屋を巡回するバスなど行政が力を入れてはどうか。今のお店にバスが巡回するなど、歩いて買い物ができる高齢者に優しいまちづくりが必要。

若い人のエネルギーを使っていくため、企業の誘致、起業家の育成を行う。

観光は色々ありすぎて、断捨利が必要。もっと伸ばすところは伸ばすようにする。

○グループ D

郡上のいいところは、自然、水がきれい、城下町がある、町なみがいい、子育てについて子どもの見守り、三世代同居が多く子育てのためには大切な事。ヘリポートがあっていい、財政は困難だろうが長良川鉄道がとてもいい。名古屋から移住された方からの意見として足りないものがあるのがいい。足りないものがありすぎてこれからやることがたくさんあるから変えられることもたくさんある。余暇もある。

あるもの無いもの色々あったが、あるものとないものは表裏であり、地元の人が不便だなと思うことも考え方によっては宝であり、そういうものを求めてくる人もいるということで、人の見方によって変わるということをワークショップに参加して感じた。

ハイブリッドというか、何が良い悪いではなく、都会のような利便性が、ある程度ありながらも自然が豊かであるなど、都会と田舎のちょうどいいという住みやすいことを見いだすのが良いのではないか。

○グループ E

郡上の魅力は山、川、自然、雪が降る、人が良い、郡上を好きな人が多い、いくつになっても○○ちゃんとよばれるなど仲がいい。伝統料理、鶏ちゃん、鮎、コメがうまい、食味値が90以上が多くあるなど。また、郡上は都会に近い位置に位置している。スノーボードワールドカップの時の話であるが、国際空港からわずか一時間半位でスキー場まで行けるということはあまりないそうである。食品サンプルが有名であるが、スクリーン印刷も発祥の地であることから、製造業だけでなく観光などサービス業にもつながるようどんどん増やすと良い。

足りないものとしては、若い人がいない、働く場所が無い、高速ネット網も発展段階である。郡上踊りを踊る地元の人が少ない、交通弱者にとって商店とか食堂とかがなくなりつつある。郡上人の気質かもしれないが、引っ込み思案なところがあり、何かしたいと思っても表に出す人が少ない。高校卒業して行く大学や専門学校、工業系の高等学校がなく、こうしたものがあれば若者も残るのではないか。この他、長良川鉄道のトロッコ列車の復活、移住者にとって試せる場所がない。移住したいと思う人を郡上に縛り付けるのではなく、都会と田舎の暮らし半々とか、少ないお金でも生きていくことができる場所になるべき。流動性があって郡上の中で試すことでもいいし、他の場所に行ってもいいし、交流人口を増やしていくことが良いのではないか。郡上でしか教えられないような、炭焼きや山の手入れなど地元のおじいちゃん、おばあちゃんが教授になるような学校があればいい。

○グループ F

左側が魅力、右側に足りないものを出し、緑の付箋に解決策を記入した。

魅力については、こういうものが無いからいいよねよりも、あるがいっぱいあるよねという話をした。これまで他のグループでもでていた、歴史や文化、人が良い、自然、食がある、子どもの元気がいい、子育てしやすい、しつけがいいというのがあった。

足りないというもので一番これだというのは危機感がないということであった。そのほか、空き家や住める場所が無い、おしゃれなカフェが無い。WIFI、人、専門的な場所、遊ぶ場所が無いなどが色々あった。

解決方法は、土地に関しては空き家の活用について仕組みを考える。若い人が活躍できる場を作る。学校以外の学ぶ場づくりなど色々でたが、一番のポイントは情報を発信していくことが必要である。郡上で起こっていることを発信し、それを受け止めた側が何か私にもお手伝いできるかも、やれるかもということを多く作っていく必要がある。静を動に変えることが必要。

○グループ G

グループの中には移住のメンバーが多かったので何が良いんだということを突き詰めて話し合った。先ほどから話がある、食べ物やアウトドアなど色々な話があったが、最大の魅力は人だということで話を進めた。だれでも受け入れるということもあるが、郡上が何が一番いいかというと人情味のある暖かい関係の中でコミュニティがとれている。そうした地域の中での歴史や文化を学ぶ場で有ったり体験する場はかなり多いと感じている。

足りないものは、地元の若い人のやる気が感じられない。スキルアップをする場が必要、地域間のしがらみがまだ存在するなど色々あったが、一番は、商店街がつぶれているという現実に関して人を中心として考えるとコミュニティが薄れていくことについて危惧している。

今後は、消防団や運動会やイベント、色々な伝統芸能などを通じて対話をするコミュニティの場が残っているがこれを以下に続けていくことに着目する必要がある。郡上の魅力などを若い世代に対して発信することが大事であり、伝え方も色々な手法を用いる必要がある。

人を育てるためには郡上はどうすればいいのかということであり、今後後郡上を愛せるガキ大将のような熱い力をもった人をどんどん復活させる必要があるという結論に至った。

○グループ H

良い所は自然、人、文化力、観光、産業、足りないものとしては若者、人口、お金を生む人、昼間に歩いている人、夜も人がいない、雑貨屋、映画館、商業施設などであり、足りないものは数限りなくある。そのなかで根本的に足りないものは、人やモノをつなぐ仕組みである。交通アクセスや宿泊施設、大学や専門学校のような人を作るもの、発想力、観光誘致力、何か結果を生み出すための仕組みづくりが足りない。また、一方では、足りないものなんてなく、足りないと思っているだけという意見もあった。

じゃあどうすればいいかは、様々な問題意識や様々な意見は出るが、これの中間地点はない。大学を誘致しましょう、自然の農業をやりましょう、健康産業型の仕組みを作りましょうという現実を具体的に変えていく力の一方で、自分たちも変わらなければならない。自分たちの価値観を変えていくという発想がもう一方で必要。ここまでの話は散々されてきている。毎回毎回してきている。これから先に具体的にどう落とし込むのかが必要だがどこからやっていくのかが問われている。今日のような知らない人たちの話し合ってみることも必要だし、地元だけでなく市全体のコミュニケーションの機会を作っていくと具体的な展望が見えてくるのではないか。大事なことは「ここから先が必要」というまとめになった。

○グループ I

結論は、「自然を豊かにすることが郡上の生活を豊かにする」である。風景、自然、景観、食、レジャー、文化、祭り、人、歴史など、自然の中に文化、人が住んでいる。自然だからこそ、アユの友釣りだとかレジャーが出てくる。この他、きれいな水、アユなど自然だからおいしい食材があるなど、自然をいかに豊かにすることが、自然を保全し環境を整える動機、目的である。また、魅力があるから単に保全だけでなく、産業など活用することにつながる。

そのためにどうするかについては、こういうものは大事だという共通認識をいかに市民一人一人が持てるかであり、市民意識について、例えば自然を汚してはいけないという意識をどう持つか、そうした工夫が次回のテーマにならないかと思っている。

<グループワークまとめ>

グループAで印象に残ったのはエネルギーの話であり、Iグループにつながる所があると感じた。

グループBは、日本一や世界一という言葉がでました。たくさんの人口を抱える市でないが、郡上だからできることは必ずあると思う。今後話す機会があると良いと思う。

グループCは、つながりの大切さだったり、大学の話など数多くの意見が出てきた。今日は多くの意見を出すことであったので良かったと思う。

グループDは、「ちょうどいい」がとても印象的であった。ちょうどいい郡上。とてもいいと思う。何となく、ちょうどいい塩梅だな、暮らしやすいなというようなみんなが幸福感を感じられることが良いと感じた。

グループEでは、以外に近いという話でアクセスの話が出たが、観光だけでなく、仕事などにも高速道路のおかげかもしれないが、アクセス性の良さを感じている。

グループFでは、情報発信が大事ということであり、インプットアウトプットどんどんしていって情報発信をしていければいいと思いました。

グループGでは、ソフト面、ハード面、人だということで話を頂いた。特に印象的だったのは商店街の話であり、商店街が元気がないような気がする。コミュニティの衰退にもつながっていくことになり、子ども達の職業観や勤労観にも涵養されなくなる課題でもある。

グループHでは、足りないものはないという斬新な言葉が出ました。先日の10周年シンポでも、高校生が現状にすごく満足してくるということを言っていた。10年先にイオンがあればいいなと言うかと思ったら、郡上に大きな商業施設を望まないと言った。このように郡上らしさや自然の豊かさを大切にしたいという若者もいると感じた。ぜひ、帰られてからも要録を読んでみてください。大学の話についてはこのグループ以外にも意見が出たが、人口ピラミッドでは、19歳~20代前半の人口がキュッとくびれている。18歳以降の人口の流出について、減っている現状があることから郡上らしい職業を身に着ける場所が必要だと感じた。

グループIでは、自然とともにということで、やはり、自然は郡上の素晴らしい財産であり、それを十分に活用し守りながら、維持するということはどんどん何かをやっていくということであり、郡上を守り抜いていくことを共通認識となっていければと思った。

この意見を基に、次の会議から話を進めていければよいと思った。これからも皆さんと一緒にこうした場で話ができることを楽しみにしている。

<閉会>

ワークショップの中で色々な課題がありましたが、一番多く聞かれたのが人が足りないということであったと思う。人口問題は一番旬な話題であり、コミュニティや子育ての問題につながっていくと思うので、次回は人口問題を取り上げたいと思う。第2回は12月17日水曜日午後7時からを予定していますので、今日参加の皆さんはもとより、お知り合いの方々等々同伴されて参加していただきたいと思います。

このみらい会議に多くの方が参加されることによって郡上市の第2次総合計画に向けて意見や想いを集める場として意義があると思います。市民生活にかかわる問題など、まちづくりの主人公出る市民の皆さまと市民目線でのまちづくりを進めていきたいと思う。皆さんの積極的な参加をお願いしたい。

第2回郡上みらい会議

グループA 「働く場」

若い人の仕事場をどうするのかということであったが、41,000人を残さなければいけないという数字はどこからきているのかということを知るところから始めなければならない。

例えば20年後をみて、そこからバックキャストして今何をしなければならないかを考える必要があるが、なかなか解決しないから、こうしてみんなで集まって考えていると思っている。

若い人はなぜ出ていくのか。若い人は郡上から出ていきたい。無理やり郡上に仕事があるからやれやれといっても仕方ないので、そうした子たちが中学校などから、田舎は安心して暮らすことができるというのをしっかり教育したうえで、一度は出ていくが、子どもができたりして、暮らすのは郡上でしたいという思いを強くしたうえで、出ていく人は出ていくし、結婚して嫁や旦那を見つけて連れて来れば大人や子どもの人口が増えるということを今働く場を持っている自分たちとしては、キャパ広げて待っているから帰ってこいよという、どれだけ魅力的な職場を見つけることができるかということを準備する必要がある。

今の時点で生まれた今年0歳の子が18年後に高校を卒業する人数はわかっているわけである。そうした子たちに対してどうするかということと、今まだ結婚していない男女から生まれてくる子をどう増やしていくのかということを分けて考える必要がある。

一律に国が60歳や65歳というという統計データをもとに話すのではなく、郡上は元気なじじばばが多いのだから、70歳まで元気に働いて稼いでいる人はいる。そうした人たちが安心して働ける。その人たちも稼ぎ手であり、納税者であるので、そうした人たちも含め産業構造が必要。

都会では、老老介護が問題となっているが、田舎のお年寄りが元気なら、若者とは違う視点であるが、医療やケアの施設を郡上に持ってきて、郡上の元気なお年寄りが週1日や2日でも働くことができるような場を作ればさらに税収も入ってくることになる。

この先10年後、20年後の人口動態とどれだけ元気な人が働くことができる人がいるのかという、若年層から高齢層まで、しっかり考えて今何をしなければならないか、どうしていくのかを考えて、働く場を持っている我々は行政と話し合って、じゃあ我々はどういったスタンスで受け入れていくのかを煮詰めていけば少しは明るいのではないか。

◆まとめ

人口問題は簡単に解決できるものではないが、市が目指す41,000人の根拠を知ることから始め、20年後や30年後をみて、そこから今何をしなければならないのかをみんなで考えなければならない。

若い人が郡上市から出ていくことが問題の一つにあったが、無理やり郡上に仕事があるから残れと言っても仕方のないことであり、それよりも、子どもの頃から郡上の良さや安心して暮らすことができるということをしっかり教育し理解してもらった上で、選択してもらうことが大切である。また、行政や地元の企業なども魅力的な職場を作っていかなければならない。

今生まれている子ども達は高校等を卒業する人数が概ね予測できている。この子たちに対する対策と、これから生まれてくる人をいかに増やすのかという対策の2つの視点で考える必要がある。

高齢者についても、一律に60歳や65歳などという統計データを基にした話をするのではなく、例えば、老老介護の問題で都会が多い状況であるなら、郡上にケア施設を誘致し、郡上の高齢者がスタッフとして週1日や2日など個人のスタイルに応じて働くことができるような場など、元気な高齢者に長く活躍してもらうことができる産業構造づくりが必要である。

今後10年後、20年後の人口動態と元気な人がどれだけ働くことができるのかを若年層から高齢層まで、今何をしなければならないのか、どうしていくのかについて、しっかり考えたうえで市民や事業所、行政が共に取り組んでいかなければならない。

○個別意見

【高齢者の生きがい・活躍の場づくり】

労働人口の高齢化へシフト

有能な61歳以上の人材を活かす

65歳以上の働く場所

【雇用・地域産業の活性化】

既存企業のPR・マッチング

職業のマッチングを徹底的に行う

郡上の良さをPRする!郡上に残って働く意味を知る。

中学・高校生に地元の企業の良さをPRする。

小水力発電をやってみたい

木でエネルギーを創る。バイオマス発電をしてみたい

地元採用できない

産業を起す

【人材の育成】

子どもの資質はすばらしい

働く場よりも人材育成

必要な人は?

人材の選定

【環境づくり】

帰ってきやすい環境

仕事を作ることが出来る環境

スキルアップする場所

お前も残れと言える環境

田舎のアドバンテージ

魅力を高める

多様な仕事

地産地消

自然、人、社会システム

仕事の配分

資本の流出を防ぐ

起業する人を育てる風土を高める

【現状分析】

どんな職業が必要か

独自の統計をとるべき

バックキャストで考える。41000人で必要な社会コストは?

【全体意見】

資本主義への疑問

減少を問題にしても意味がない

都市の生活と田舎の生活の違いを理解する

○(村瀬感想)当然、一旦は郡上から出たいという思いもあると思う。これに対して出ていくなというわけではなく、そうした価値観も認めたうえで、郡上に魅力のある職場づくりのために準備が必要なんだと感じました。

グループB 「出産・子育て」

課題を整理すると、「結婚」では

・晩婚化 → 出産年齢が高くなることで、3人目といったことが考えられなくなるかもしれない。

・嫁に来たくなる魅力がない → 郡上市外から嫁に来てもらうための魅力が必要

・嫁に行くなら川下へ文化 → 都会に行けば成功したという価値観が残っているのかもしれない。

・結婚しない選択しもある → 否定はできない。結婚したいという意欲がない人もいるのではないか。

・おせっかいが最近は嫌がられてしまう → プライバシーの問題で世話焼きができなくなってきている。

「出産」では、

・ライフスタイルの変化。

・子育てと仕事の両立

・経済的にやっていけるのか

・地域ぐるみで育てる仕組みがない

・核家族化、2世代3世代同居はどうなのか

・男性の育児参加

「家の中」ではどうか

・話し合いができていない。あるいは少ないのではないか。

・親と子が支えある喜びを感じられていないのかも

・子育てに不安があっても相談できていないのかもしれない

・男性が弱くなったのではないのか。

できること

わたしたちができること

親が一生懸命子どもと話す

出会いの場の確保(攻めの結婚相談)

ともに育てる環境づくり(男性の育児参加)

背中を押してもらう()

行政にお願いしたいこと

子どもサポーター制度を作ってはどうか

高校生にもこうした語る場を作ってはどうか

ワークライフバランスとして早く帰る日を作る

小学校の時から人口問題について考える

スキー場の無料化が行われているが、企業と行政がコラボしてPRすることで人口を増やせないか。

出産・子育て・結婚を郡上でできないか。

大人として気づき、価値観やライフスタイルを認め合い、実行することが大切である。

○個別意見

【結婚】

嫁に来たくなる魅力がない

晩婚化・晩産化

嫁に行くなら川下へ行け文化が郡上にはある

いかに嫁さんをもらうか

結婚しないことは否定できない

結婚する意欲がない人が多い

プライバシーと個人情報の兼ね合い

プライバシーを語れない時代

おせっかいが邪魔にされる

三人目が考えられない

ライフスタイルの変化

子育てと仕事の両立

男性の育児参加

出産に対する理解(職場・男性)

昔と比べて地域で育てる仕組みがない

二世代、三世代をどう思うのか

経済について考えすぎ

【家庭】

親と子の支え合う喜びが感じられない

親の意見が少ない

家の中での話し合いが少ない

子育てに不安がある

男が弱くなった

○私たちができること

親が一生懸命子供に話す

出会いの場の確保

待っていないで攻めの結婚相談

家族制度の見直し

共に育てる意識

女性も自分のキャリアをあきらめず子育ても

産み育てやすい職場環境づくり

男性の参加

背中を押してもらう

近所の若夫婦に声をかける

夜間の学習指導ボランティア

毎月人口問題の会議を開く

郡上の魅力づくり

郡上メリットをたくさん作る。PRする

○行政にやってもらいたいこと

高校生に家庭を営む喜びを伝えるシリーズを設ける

子育てサポーター制度

高校生に18~25歳位が語る場づくり

0歳児からの託児所的な施設を増やす

中学生に市の若者や担当が語る場

ワークライフバランス早く帰ろうDAYをつくる

中学生を相手に結婚、子供について話す機会を持つ

小学生の時から人口問題を教育する

○企業にやってもらいたいこと

ワークシェアリング

育休3年を全員義務化

企業と行政のコラボでアピール

・スキー場に子どものリフト券無料、医療費は無料という看板を設置するなど

大人たちの気づき

価値観やライフスタイル → 認め合う → 取組み

グループC 「移住・交流・空き家」

田舎暮らしがブームになっている。単に畑があるというぼんやりしたものから、みんなが郡上暮らしは何かという口をそろえて言うようなPRポイントとしてのキャッチフレーズ作りが必要である。

交流については観光的な交流はもうたくさん。暮らしにつながるような深い交流が必要ということがあった。

空き家は、リノベーションは必要だが、これぞ田舎暮らしというような囲炉裏があって薪ストーブがあって、畑で野菜を作ってというようなことがお仕着せになっていくのではないか。むしろ、ファンヒーターでもいい、対面キッチンでもいいというような都会の人がおしゃれに、快適な都会の暮らしが田舎でできて、ワンポイントぐらい田舎の意匠が入ってというような心地いい田舎暮らしも必要ではないか。

子育て環境がいいのかということがあり、情操的には良いがかもしれないが、現実としては良い学校に子どもを入れたいという気持ちが親としてあるので進学率が上がるような、学力のレベルが上がると選ばれる自治体になるのではないか。

空き家対策とか仕事を用意する必要があるとか、受け入れ態勢を整えることを一生懸命やるのではなく、35歳位まで都会の大企業に勤めて、ある程度蓄え、少し蓄えを使って都会で家を建てると高額だが、田舎で空き家をリフォームして住むと低価格で済み、たとえ年収は下がっても、残りを有意義でおしゃれに余生を過ごすというようなモデルライフプランを一つ決めてPRし、成功事例を取り上げることが必要ではないか。

わたしたちにできること

モデルプランを考えて作ってみよう

住民が移住者ウェルカムの土壌を作る

だれかにやってもらいたいこと

学力アップのシステムづくり(公立教育ではなく民間の塾)

子育ては川上でやろう

○個別意見

【移住】

移住メリットのキャッチワード

ブランド化「郡上はこうだ!」

移住ウェルカムの住民意識が必要

田舎ぐらしブームを文化に!

みんなが言える郡上のキャッチコピー

1つNO.1をつくり(強み)郡上で共有する

ライフスタイル重視

スキー場しごと

高鷲は移住が多い。若い人

ひるがのは全部移住者で入りやすい

来たい人が来る。甲斐性がないと住めない郡上

35歳まで東京で仕事 → 1500万円で田舎ぐらし

和良 リタイヤ層からの問い合わせが多い

他の地域との差別化

郡上の職場は給料が安い

買物ができない

仕事を辞めて働かない

年よりは雇用につながる

75歳までは生産年齢人口

【交流】

企業のしやすい環境

企業支援スペース

コミュニティに入りやすい

交流場所

観光でない交流が必要

お試し田舎ぐらし(交流の仕組み)

ひとの誘致

来る人を選ぶシステム

給食費、医療費負担を下げる

制度が必要

教育

最低賃金の保証

介護保険、若いヘルパー⇒雇用が増える 自宅介護が重要

介護の体制がしっかりできていることがメリット

進学率アップ → 裏腹に帰ってきてほしい。帰って来なくてもいい!

【空き家】

空家リノベーション

空き別荘が多い

安価

カッコいい(内装)家で都会の暮らし

人のつながりで暮らしをバックアップ

徒歩圏内の小川のある空き家(イメージ化)

仏壇問題を解消(預かりどころなど)

薪割いやだ!

各町ごとに高速インターチェンジ

○私たちにできること

郡上市ばかりをあてにしない

移住ライフスタイルモデリング

移住ウェルカムの意識向上

○だれかにやってもらいたいこと

学力アップのシステム(民間)

地元の民間企業に依頼

あゆの遡上作戦 子育ては川上へ行くぞ!!

グループD 「コミュニティ」

消防団でひとり暮らしを見回っている

イノシシ、シカをやっつけている

交通手段の乏しいところで活動を起こして何とかしようとしている

三世代交流を目標として、サロンを作ったり、子ども達と遊んだりお祭りの伝承を考えている。

大学等誘致

若い世代がいなくなるので、大学や専門学校を誘致して農業や酪農など郡上で学ぶことができ、なおかつ起業をしてもらい、郡上の良さを生かした仕事づくりにつながるのではないか。

こまることは

個人ではできないこと

・コミュニティバスを走らせるためには許認可がむずかしい

・大学誘致、子育てに理解のある企業誘致

○個別意見

祭り伝承

移動販売車

サロン 老人・子ども

三世代の交流

地域の中でのマップ作り

働く老人

イベントづくり

サポートママとして広場づくり

地域の祭りの維持は?

おせっかい(コンカツ)

地域行事への子どもの参加

鳥獣害対策

地域の助け合い

子育ては楽しいとわかってほしい

電気バス

公共交通の在り方

休耕田の活用

地元の消防団

子育てしやすい環境の

大学の実習の場

大学を郡上に!

【大学誘致】

20年、30年持続可能で農業・酪農・自然とともにいきることを学ぶような大学等の誘致

【企業への協力】

大企業に来てほしい

【地域助け合い】

仲間で休耕田を活用することで金儲け

獣害を手伝う

消防団でひとり暮らしの家も見回っています!

懇親会が大切

【交通の手段】

石徹白地区の活動(認可!)

移動販売車

【三世代交流】

サロンづくり

イベントづくり

おせっかいします。婚活も

担い手不足の祭りの伝承に男の子も女の子も参加

○前回も出たが大学誘致の話が出た。

グループE 「空き家」

空き家の課題として

高齢化

・子どもが都会に住み、郡上で年寄りが残っている。また、冬は子どものところに住むため冬季に空き家になっている家もある。

・今年のように大雪になると自分だけでは雪下ろしができない。しかし他人に頼むとお金がかかる。

・娘だけの家で全員が実家を出ている場合、家と畑はあるがこの先どうするのかなど、今から対策をする必要がある。

・古民家を再生し、デイサービスの施設やお年寄りのテラスハウスとしてはどうか。

・希望する方に家と一緒にお年寄りも一緒に貸してあげる。(じじ付き、ばば付き、家付き。一緒に住むことでお年寄りの知恵を借りることができる)

地域にできること

・空き家を借りたい人、貸したい人の仲介を地域が行う空き家管理人制度の実施

行政に求めること

・雪下ろしの費用補助、家を貸したり借りたりする場合の固定資産の減免措置、空き家を作らないためにあえて固定資産を上げるなど

○個別意見

◆課題

子どもが都会にいる

草刈りも大変

景観が良くない

雪下ろしを他人に頼む人もいる。興味がある

冬の間だけ空き家

空き家になる前に対応しなくては

上下水道がない

空き家なのに貸さない

人がいない。雪下ろししていない

商店街で高齢化によりお店をやめていく

雪で家がつぶれる

近所の人の目が気になる

地域のルールが壊れる

公共インフラが被害にあう

空き家でも貸せる状態ではない

人は減る。家は増える

色々お金がかかる

放火とか怖い

実家の家、田畑どうするのか?

借りる人がいなければどうにもならない。

親戚人づて

仕事がない

自治会長 窓口

二者の契約

家を維持するためのルールを作る

家の片づけ

空き家 個人の所有

盆正月帰る 仏壇がある

貸し手がいなくなる

おばあさんごと借りる

若い人 家と老人を借りる

じじ付き、ばば付き、家付き

ジジババテラスハウス

壊れる前に考える

里親留学 家族版

地域で育てる

名にも対応できないので役所に来る

貸し手借り手のルール作り

公の機関でないとトラブルが怖い

同窓会で情報共有

社会福祉協議会補助金有り

古民家を再生してデイサービス

○地域でできること

地域でデータベース作成

貸別荘として始める

空家管理人制度(明宝)

大工の働き場所

地域の人の口利き

誰の家か把握する

大屋さんとの話し合い

古民家を再生してリフォームする

地域の活性化

地域で移住斡旋

地域にとけこめる人づくり

○行政に求めること

雪下ろしの費用助成

三世代住宅に補助

固定資産税の減免

固定資産税を上げる、下げる

グループF 「全部」

出産・子育て

・女性が少ない。出会いが少ない。男性が消極的になっているのでは。

・出産において産婦人科の医者が少ない

・がんばって生んだとしても職場の理解がない

・子どもが帰ってきたときの見守り

・親の過度な期待によって高学歴を求めることにより、子育ての費用がかかる

◆私たちにできること: 仲人を見直し仲人手当を出す。

◆行政がすること:小学校に上がると遅くまで預かってもらえないため預かる仕組みづくり

移住・交流

・郡上の良いところのPR不足

・情報発信について、SNS等あるが、若い人から高齢者まで考えると不足している

・公共交通網について不便ではないか。

・働き場の不足。働く場はあっても、職種や給料などの雇用条件のミスマッチがある

◆コミュニティスペースがないため、喫茶店やスーパーなどの生活の場に作る

◆交通網が発達してきたため、住むところは郡上であっても働くところは郡上でなくてもよいという考え方もできる

◆賃金格差の是正 都会と田舎の格差を働く人が少ないということにつながっている。

◆家賃手当を事業者に創設してもらってはどうか

空き家

・借りられる空き家が不足している。

・空き家の情報が不足している。

・上下水道整備がされていないため借り手にとっては条件が悪い

・空き家を宅地にすると税金の負担が増えるためなんとかできないか

◆空き家を貸す場合に期間が長いと貸す方にとって心配もあるので、夏の一泊とかの貸し方もあるのでは

◆空き家主の意識調査の実施。仏壇があるので貸せないということもあるが、具体的な内容を知ることが必要

◆家を借りる場合に上下水道が整備されていないことがあるが、この場合に行政など中間に入るものが工事し、その費用を分割して借主の家賃に含めていくようなことができないか

プラス思考の人間が少なくなっている。

○個別意見

◆課題

【出産・子育て】

若い女性が少ない

出会いが少ない

婚活へ参加しない若者男性が多い

男が消極的になった

職場の理解不足

産婦人科の不足

下校後の子どもの居場所づくり

共働き、子守

奥さんが働きに行けない

子育て費用の増

親の過度な期待

【空き家】

家主と住人のマッチングの場が少ない

空家の活用

借りられる空き家が少ない

上下水道整備

宅地税制の負担が大きい

【移住・交流】

交通網整備

情報発信のアピールが足りない

郡上の良い所のPR不足

移住の受け皿、家や働く場所の不足

コミュニティスペースがない

生活の場所の設定

ソフトに相談できる場所がない

賃金格差の是正(都会と田舎)

家賃手当

商圏拡大 市外で働いてもOKという意識

○わたしたちにできること

仲人

同居のすすめ

○だれかにやってほしいこと

<行政>

夜までの託児所

児童センターの拡大

仲人手当

空家の主の意識調査

役場のお墨付き(家賃保証など)

上下水道の接続費用分割システム

低価格の家の貸出し、販売

<職場・地域>

夕方遅くまで見てくれる場や人をつくる

社会全体で子育てする育児文化

職場の風土改善による子育てしやすい支え合い

おじいちゃん世代の共働きへの理解

男性の育児休暇に対する上司の理解

昔の考えの人の理解

空家等における夏のお試し1泊利用

人口が減少すると、色々な役割を担っていく必要がある。

岐阜県の10分の1の大きな郡上市においてこのまま人口が減少すると立ち行かなる地域が出てくる。極端な話コンパクトにまとまらないと維持できないこともあり得るわけである。そうすると地域で大切にしてきた文化や財産が守っていけなくなることも考えられる。

なんとか郡上の人口を維持するためにも、グループの共通認識で得た私たちができることは、明日からでもできそうなことばかりであるので、市民ができることを一つでもいいので一緒にやっていけるといいなと今日の発表を聞いて感じた。

貴重な意見やご提案をいただきましたので、第二次総合計画の策定に当たり活用できることはしていきたい。

第3回郡上みらい会議

「災害から身を守るためには」ぎふフューチャーセンター

第4回郡上みらい会議

2015 地域づくり講演会

雲南市に学ぶ小規模機能自治の取り組み

2015地域づくり講演会まとめ(6月14日開催)

雲南市に学ぶ、小規模多機能自治の取り組みについて

講演テーマ「魅力あるまちづくり、持続可能な地域づくり」

講師 島根県雲南市職員 藤本万葉さん

雲南市の特徴

平成16年6町村合併後「雲南市」誕生 7町村合併後の「郡上市」と比較すると…

・面積は約半分

・人口ほぼ同じ

中山間地域で全域過疎指定(高齢化率約33%、日本を20~25年先行)

人口減少、少子高齢化→地域社会崩壊の危機 人口2割減ると、ネットワークは4割減る

まちづくりの基本姿勢

市民が主体的に関わる「協働のまちづくり」=住民自治によるまちづくり

雲南市の「協働のまちづくり」

どのように「協働」の仕組みを整えるか→新たな地縁モデルの結成

→地域自主組織の設立(平成17年)

地域自主組織

=小規模多機能自治(小規模ながらもいろいろな機能をもった住民自治の仕組み)

目的

・小学校区域(顔の見える範囲)で編成し、地域課題を自ら解決

・1人1票制に近づける(自治会は1世帯1票制)

・様々な事務局の機能を兼ねることで、地域活動の6次産業化

・いろいろな組織や団体の長所を活かし、補完し合う

結果、地域が元気になる

ポイント

・住民自治

・地域の総力をあげて連携し、相乗効果を発揮

・イベント型から課題解決型へ(行事よりも活動、サービスが多い)

・地域力を活かす(面積・人口規模の違いも個性として活かす)活動拠点

公民館から交流センターへ(平成22年度より)

拠点 公民館→交流センター

活動 生涯学習→幅広い市民活動(地域づくり、地域福祉、生涯活動)

所管 教育委員会→市長部局、地域振興課

財政的支援 活動補助金→活動交付金

使途の自由度が高まり、各自主組織での裁量がふくらむ

支援 新たに地域づくり担当職員を配置(相談窓口)

地域自主組織の事例

① うしおっ子ランド(地域住民による預かり保育)

② 深野神楽こども教室(伝統文化の伝承)

③ はたマーケット(買い物支援かつ福祉サービス機能)

④ 笑んがわ市(買い物機能かつ交流の場。出店者として雇用にもつながる)

⑤ 安心生活見守り事業

⑥ どぶろく&田舎料理レストラン運営事業

⑦ 福祉カード(手づくりの住民台帳)の作成

⑧ 体験型宿泊施設での交流活動(廃校活用)

⑨ 農都交流(広域連携)事業(田舎体験、企業研修の場として利用)

平成25年度~制度改善による活動基盤の強化

制度改善策

・交流センター職員と地域自主組織の一体化

地域自主組織による直接雇用

メリット 雇用体系が柔軟に

・地域福祉の見直し

福祉推進員を社協による委嘱から地域自主組織会長の指揮命令系統へ

地域自主組織の福祉部門を地区社協とみなす

福祉に関する話し合いに社協も同席

・交流センターの指定管理にメリットをつくる

施設管理人件費を交付金へ新設

↓

地域自主組織と交流センターの一体化が進む→より幅広い市民活動の拠点へ

・歴史、文化の活用

・持続可能性の確保(少子高齢化対策、観光促進)

・安心、安全の確保(自主防災組織、防犯)

「持続可能な地域社会の仕組みづくり」のポイント

① 地縁型の住民による住民のための組織であること

② 地域内の多様な主体が参画していること

③ 組織体制が確立されていること

④ 活動拠点があること

⑤ 活動分野が3つ以上あること(複合的な活動であること)

⑥ 課題解決思考であること

地域の窓口一本化

今後の地域への協議・連絡ルート

地域自主組織連絡協議会 ⇔ 各地域自主組織 ⇔ 各自治会

(地域自主組織連絡協議会…各地域自主組織の代表者と行政の代表者による会議)

地域と行政の協議の場

地域と「直接的・横断的・分野別で」協議→円卓会議方式を導入

円卓会議方式とは

・フラット制(それぞれが対等な立場で参加)

・直接対話方式により、共有、協議、協働を促進する場

・主役はテーマ(共通のテーマを議論)

・横の情報交換の場としても活用

・分野別円卓会議も設ける

・原則として公開し、透明性の確保と多様な参画を目指す

・話し合いやすい規模で構成

・「組織」ではなく「会議」 地域課題の解決を目指す場

・基本的には、会議ルールもこの場で確認し、決定

視覚的効果 お互いの顔が見えやすい→議論の活発化→良い意味で言葉を選ぶ

主に、地域防災、地域福祉、生涯学習・社会教育の分野に導入

雲南市のこれから 新しい公共の創出

市民と行政がパートナーに(垂直的関係から水平関係に)→協働のまちづくり

小規模多機能自治の進展→開かれた公共へ

「雲南市に地域自治を学ぶ会」(雲南ゼミ)発足

(人と組織と地球のための国際研究所代表 川北秀人さん提唱)

目的:相互に学び、それぞれの地域で実践する)

開催内容:現地視察、勉強会(普及・深化)、地域自主組織取組発表会など

小規模多機能自治組織の法人格取得に向けた4自治体共同協議

(伊賀市・名張市・朝来市・雲南市)

明確化した共通課題

① 任意団体のため、契約行為が代表者の私的契約になる(雇用契約含む)

② 多額の金額の扱いが個人責任になる

③ 活動が他分野にわたるが、収益事業ごとに納税義務が生じ、みなし寄付が適用できず、公益的活動による自主財源確保の阻害要因となっている

④ 公益法人やNPO法人のように寄付控除の対象ではないため、寄付金による財源確保がすすまない

課題解決には法人格の取得が必要となるが、現行法では地域自治組織に

適した法人格が見当たらない

↓

新たな法人格創設の提案

スーパーコミュニティ法人

法律で縛らず、条例にゆだねる(法律で骨格をつくり、中身は市長や議会にゆだねる)

→垂直的自治から水平的自治の実現へ

参画協働型の住民自治へ(自ら考え、自ら決め、自ら行動する)

小規模多機能自治推進ネットワーク会議(平成27年2月起ち上げ)

全国の自治体と連携(平成27年5月現在会員数、163自治体等)

共通の課題を洗い出し、必要に応じて、財政面、税制面、規制面、法制度などについて国

等への施策提言につなげる

情報を共有し、横の連携により、小規模多機能自治を推進

幸運なんです雲南です! 恵まれていることに感謝する。

平成27年度 事業実績

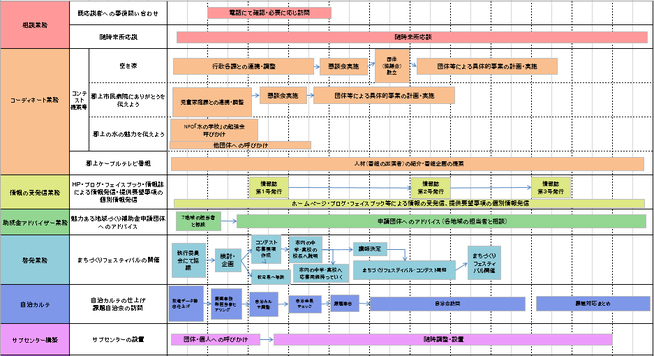

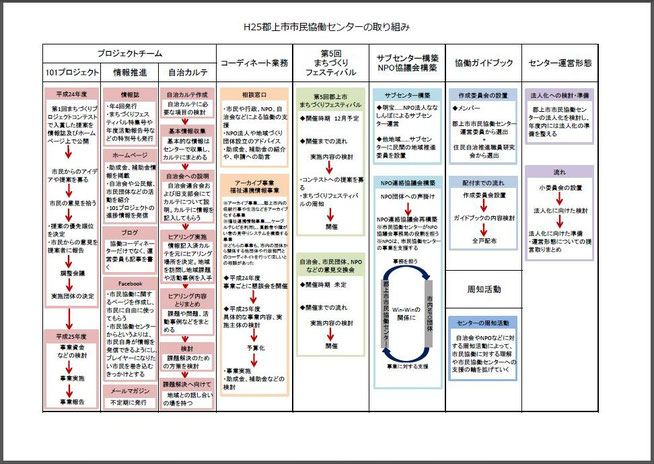

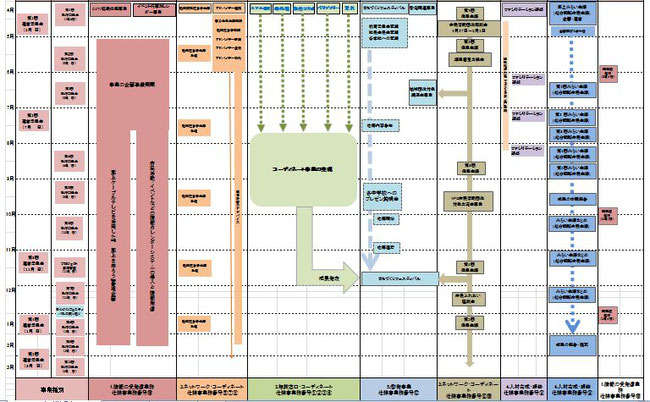

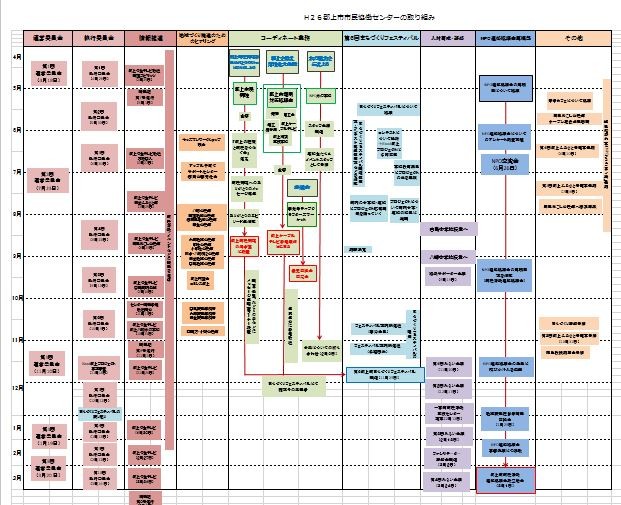

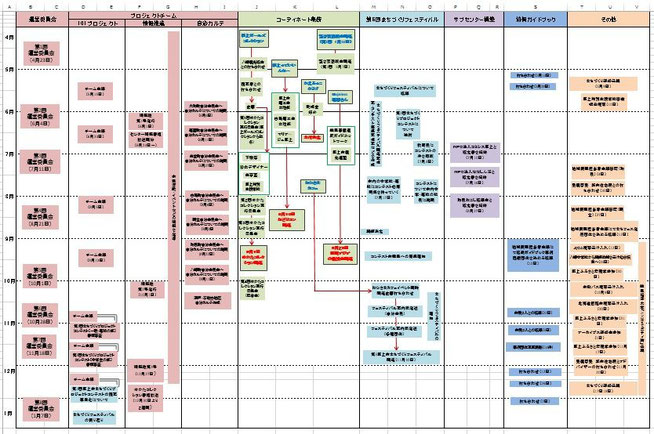

平成27年度 市民協働センターの取り組み

平成26年度 事業

平成26年度 事業実績

平成26年度 市民協働センターの取り組み

平成25年度 事業

平成25年度 事業実績

平成25年度 市民協働センターの取り組み

郡上市市民協働センター

〒501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永585

郡上市役所大和庁舎1階

《利用時間》

月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

8:30~17:15

《お問い合わせ》

TEL:0575-88-2217

FAX:0575-88-2218

E-mail:kyodo-c@gujo-tv.ne.jp